Wenn der Prozess der Unternehmensnachfolge zu Ende ist, sollten drei Parteien als Gewinnerinnen dastehen. Die Verkäuferpartei, die Käuferpartei und am allerwichtigsten: das Unternehmen selbst. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es Beratungspersonen, die den Prozess allparteilich begleiten – eine Haltung, die nicht überall selbstverständlich ist. Das zeigt eine kritische Beobachtung des Marktes. In diesem Blogbeitrag teilt Frank Halter seine persönlichen Gedanken dazu und was für ihn unverzichtbar ist, wenn Fachpersonen, Nachfolgeprozesse begleiten.

Das Thema Unternehmensnachfolge ist omnipräsent und hat eine erhebliche volkswirtschaftliche Bedeutung. Aktuelle Studien besagen, dass fast 100’000 Unternehmen in den nächsten fünf Jahren dringend die Nachfolge regeln müssen. Gelingt das nicht, droht der Verlust von Know-how, Steuereinnahmen und von rund einer halben Million Arbeitsplätze.

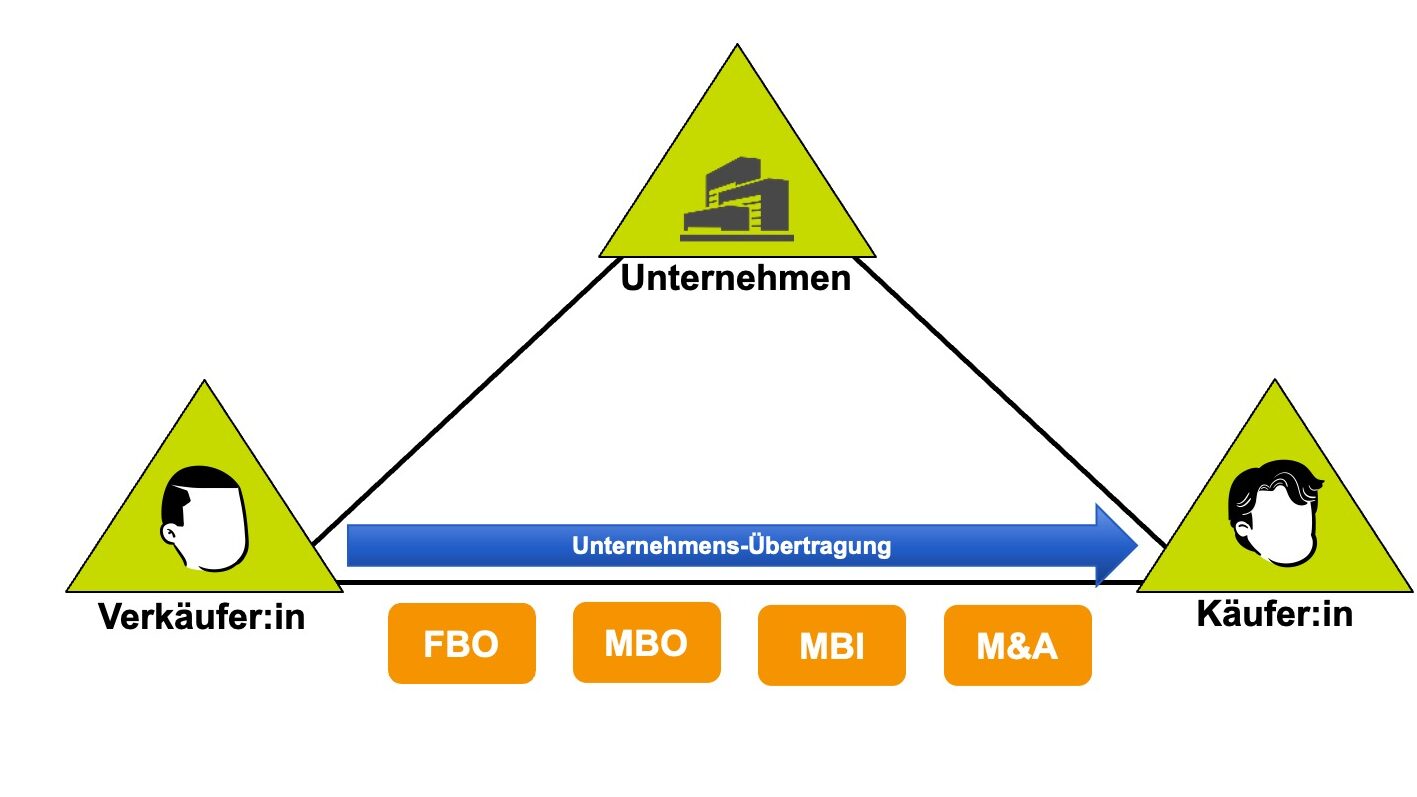

Nach wie vor wird ein Grossteil der Nachfolgen familienintern (FBO) oder unternehmensintern (MBO) gestaltet. Etwa ein Drittel der Unternehmen wird aktuell an externe Drittparteien verkauft (MBI oder M&A). Jeder dieser Prozesse hat seine eigenen Herausforderungen – der Bedarf an kompetenten Nachfolgeberater:innen ist folglich gegeben. Das ist spür- und sichtbar: viele versuchen, sich in diesem Markt zu positionieren.

Wir Beratungspersonen müssen den Prozess jederzeit allparteilich führen, mit der Absicht, uns irgendwann überflüssig zu machen.

Ein Nachfolgeprozess ist individuell und komplex und ich erachte es als wichtig, dass ein solch tiefgreifender Veränderungsprozess von einer erfahrenen Person oder Personengruppe begleitet wird. Die Motivation einer Beraterin oder eines Beraters sollte aber nicht das schnelle oder grosse Geld sein. Ziel sollte immer sein, dass es am Ende einer Unternehmensnachfolge drei Parteien gibt, die gewinnen – dann ist die Nachfolge gelungen. Die Haltung von uns Beratungspersonen ist dabei entscheidend: wir müssen diesen Prozess jederzeit allparteilich führen, mit der Absicht, uns irgendwann überflüssig zu machen.

Beratung und Unternehmertum – eine Frage der Haltung

Damit ist auch meine Grundhaltung transparent: die Rolle einer Beraterin oder eines Beraters muss die einer Enablerin oder eines Enablers sein, welche ihre Kundinnen und Kunden im Verlaufe des Prozesses befähigt, um sich selbst als Berater:in am Ende überflüssig zu machen. Damit will ich nicht sagen, dass eine Beratungsperson während dem Prozess der Nachfolge aussteigen sollte. Die Aussage ist vielmehr, dass die Beraterin transparent ist, Wissen teilt, zur Reflexion anregt, Mitdenken einfordert, die Parteien miteinbezieht und aktiv einlädt, mitzugestalten. Dies alles – und dies meine zweite Überzeugung – tut die Beratungsperson allparteilich. Das heisst, sie stellt sich in den Dienst der Sache und damit in den Dienst des Unternehmens. Mit dem Ziel, dass am Ende alle die Nachfolgelösung aus Überzeugung mittragen und sie so ausgestaltet ist, dass die Zukunft des Unternehmens gesichert ist.

Sich in den Dienst der Sache zu stellen und damit das Unternehmen in den Fokus zu rücken, diese Grundhaltung sollten sowohl Beratungspersonen wir auch Unternehmer:innen verinnerlichen.

Das, was für Beratungspersonen gilt, gilt meines Erachtens auch für unternehmerische Persönlichkeiten. Mein persönliches Verständnis von Unternehmertum ist, dass sich eine Unternehmerin oder ein Unternehmer nachhaltig in den Dienst der Sache und damit des Unternehmens stellt. Ganz wichtig: Damit meine ich nicht, dass eine Unternehmerin oder ein Unternehmer nichts verdienen soll. Gute Leistung soll honoriert werden. Ich erachte es aber als wichtig, dass ein potenzieller Nachfolger / Käufer unternehmerisch motiviert ist für die Nachfolge und nicht beim Einstieg bereits als primäres Ziel verfolgt, das Unternehmen als Vehikel für die schnelle Geldvermehrung zu benutzen (Stichwort: Equity-Mutliple / Eigenkapitalmultiplikator), um möglichst steuerfrei Kapital zu generieren. Mit einer solchen Einstellung habe ich Mühe.

Für mich ist eine Nachfolgelösung dann gut und gelungen, wenn es zum Zeitpunkt der Unterschrift (und auch einige Jahre später) drei Parteien gibt, die Gewinnerinnen sind. Das Motto muss lauten: WIN – WIN – WIN.

In der Praxis beobachte ich, dass solche Fälle, bei denen es um das schnelle Geld und nicht um das unternehmerische Wirken geht, zunehmen. Ich stelle mir deshalb auch wieder vermehrt die Frage: Was ist ein gute Nachfolgelösung? Und die Antwort bleibt für mich: eine Nachfolgelösung ist dann gut und gelungen, wenn am Ende Verkäuferpartei, Käuferpartei und das Unternehmen als Gewinnerinnen dastehen und das nachhaltig, also auch noch einige Jahre später.

Drei Parteien sollten gewinnen – und das nachhaltig

Bei der Nachfolge sind immer drei Parteien involviert: die Partei, welche verkauft und übergibt. Die Partei, die kauft und übernimmt. Und das Unternehmen, für das die Nachfolge geregelt wird. Wer hat nun welche Interessen und was bedeutet das für den Nachfolgeprozess?

Ein Verkäufer oder eine Verkäuferin hat persönliche, legitime Interessen. Die Person hat viele Jahre in das Unternehmen investiert und mit hoher Wahrscheinlichkeit viele Höhen und Tiefen erlebt und durchlebt. Das hinterlässt Spuren und Emotionen, sowohl positive wie auch negative. Das Unternehmen hat als Folge davon für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin auch einen “emotionalen Wert”. Ein Verkäufer fühlt sich dann als Gewinner, wenn sein Nutzen aus der Nachfolge hoch ist. Dies bedeutet aber nicht – und das ist immer wieder der Irrglaube von Rationalökonominnen und ‑ökonomen –, dass nur die Maximierung des Verkaufspreises im Zentrum steht. Auch ein unterpreisiger Verkauf kann als Nutzen empfunden werden und die Verkäuferin zu einer gefühlten Gewinnerin werden lassen. Die Voraussetzung dafür ist, dass einige Bedingungen eingelöst sind (wer sich dazu vertiefen möchte, findet Ausführungen in der Schrift Nr. 08: “KMU Nachfolge und der emotionale Wert”.)

Auch ein unterpreisiger Verkauf kann als Nutzen empfunden werden und die Verkäuferin zu einer gefühlten Gewinnerin werden lassen.

Auch ein Käufer oder eine Käuferin hat eigene, legitime Interessen. Sicherlich will die Käuferpartei nicht zu viel bezahlen. Chancen und Risiken werden abgewogen (klassische Rendite-/Risikoüberlegung). Auch hier gibt es hohen Renditen nur mit steigenden Risiken. Oft ist es am Schluss das Vertrauen, die innere Überzeugungskraft, eine Identifikation mit Menschen und/oder Produkten und viele andere Emotionen, die den Ausschlag geben können, ob man ein Unternehmen fortführen möchte und insofern auch die Verantwortung für das Fortschreiben seiner Geschichte übernimmt. Ausschliesslich finanzielle Anreize sind es zum Glück selten, welche potenzielle Nachfolger:innen bewegen, ein Unternehmen zu übernehmen – das beobachten wir auch in der Praxis. Finanzielle Aspekte müssen beim Unternehmenskauf gut durchdacht sein. Wer ein Unternehmen kauft, investiert sich und muss dafür im Hier und Heute üblicherweise auch einen Konsumverzicht leisten.

Gerade im Verhandlungsprozess zwischen Käufer- und Verkäuferpartei sollte meines Erachtens das Unternehmen selbst ins Zentrum gestellt werden.

Wie finden sich denn nun Verkäufer:in und Käufer:in? Sie finden sich, indem sie verhandeln. Und am Schluss des Prozesses werden sie entweder handelseinig oder nicht. Dieser Verhandlungsprozess ist ein sensibles Momentum. Wenn jetzt Beratungspersonen Partei ergreifen und alle Argumente ins Feld führen, warum der Preis höher oder tiefer ausfallen sollte, dann befinden wir uns spätestens jetzt in einem reinen Transaktionsgeschäft und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Nachfolgelösung gelingt, welche Win-Win-Win ist für alle drei Parteien, wird sehr schnell sehr klein.

Vergessen geht nämlich gerade jetzt das Unternehmen selbst! Wer vertritt die Interessen des Unternehmens, wenn plötzlich nur noch die individuellen Interessen einer Partei ins Zentrum gestellt werden? Es greift zu kurz, wenn nur die beiden Hauptprotagonisten Käufer und Verkäufer ins Zentrum gestellt werden. Meines Erachtens sollte das Unternehmen selbst ins Zentrum gestellt werden. Und das sicherzustellen, ist die Aufgabe einer allparteilichen Prozessbegleiter:in oder Nachfolgeberater:in.

Während dem Verhandlungsprozess muss sichergestellt werden, dass Ersatzinvestitionen, Neuinvestitionen, Weiterentwicklungen, Mitarbeiterentwicklung, Organisationsentwicklung, Marktentwicklung und vieles mehr für das Unternehmen möglich ist und bleibt – und zwar langfristig. Das Unternehmen als «Motor» muss stetig weiterentwickelt werden und das Benzin dafür heisst Free-Cash-Flow. Dem Unternehmen müssen am Ende einer Periode genügend finanzielle Mittel zur freien Verfügung stehen, um diese Investitionen tätigen zu können. Die Rechnung darf nie ohne den Wirt (im biologischen Sinne) gemacht werden! Das Unternehmen, an welchem letztendlich alles hängt, muss im Nachfolgeprozess auch seine Stimme haben und meines Erachtens die (ge)wichtigste.

Vorsicht und Weitsicht bei der Nachfolge

Was ist nun also eine gelungene Nachfolge? In meinem Verständnis ist die Nachfolge noch nicht gelungen zum Zeitpunkt, wenn man sich handelseinig geworden ist und die Verträge frisch unterschrieben sind. Dieser Zeitpunkt ist natürlich ein sehr wichtiger Meilenstein, muss aber nichts aussagen über die Qualität der Nachfolgelösung. Das Ziel muss sein, dass auch im Nachgang zur Nachfolge, also drei oder vier Jahre nach der Vertragsunterzeichnung alle drei Parteien mit einem guten Gewissen und positiven Gefühlen sagen können: Ich fühle mich als Gewinner:in, so wie die anderen beiden Parteien auch. Respektive dem Unternehmen geht es wirtschaftlich gut und für Käufer- und Verkäuferpartei stimmt die Nachfolgelösung nach wie vor. Für den Nachfolgeprozess bedeutet das, dass jederzeit Verkäufer:in, Käufer:in UND das Unternehmen zu Wort kommen und berücksichtigt werden müssen, sodass es am Ende heissen kann: WIN – WIN – WIN.

In diesem Sinne gilt es mit Vorsicht und Weitsicht eine Nachfolge unternehmerisch zu gestalten – allparteilich und immer mit dem Anspruch, dass niemand der involvierten Parteien auf der Strecke bleibt.

Auf unserer Plattform finden Sie weiterführende Unterlagen zum Thema, u.a. folgende Dossiers:

- Wie Emotionen den Preis bestimmen: “KMU Nachfolge und der emotionale Wert” (Schrift Nr. 08)

- Wie Sie die Nachfolge im Zeitablauf wirkungsvoll gestalten: “KMU Nachfolge als Prozess: Alles im richtigen Moment?” (Schrift Nr. 04)

- Beratung ist nicht gleich Beratung: “KMU Nachfolge-Beratung” (Schrift Nr. 12)

Im Download-Center stellen wir Ihnen diverse Unterlagen und Arbeitsblätter kostenlos zur Verfügung.

Fotonachweis: Shutterstock

Abbildungen: St. Galler Nachfolge